La répartition des charges constitue un enjeu crucial dans de nombreux domaines de l’ingénierie et de la construction. Que vous soyez architecte, ingénieur civil ou chef de chantier, vous avez probablement déjà été confronté à la nécessité de distribuer efficacement le poids d’une structure ou d’un équipement sur une surface donnée. Les plaques de répartition des charges jouent un rôle essentiel dans ce processus, mais sont-elles toujours la solution optimale ? Pour répondre à cette question, plongeons dans les principes mécaniques, les différents types de plaques disponibles et les alternatives modernes qui pourraient remettre en question leur utilité.

Principes mécaniques de la répartition des charges

La répartition des charges repose sur des principes fondamentaux de la mécanique des structures. Lorsqu’une force est appliquée sur une surface, celle-ci tend à se concentrer en certains points, créant des zones de contraintes élevées. L’objectif d’une plaque de répartition est de distribuer cette force sur une surface plus large, réduisant ainsi la pression exercée en chaque point.

Imaginez une personne marchant sur la neige. Sans raquettes, ses pieds s’enfoncent profondément. Avec des raquettes, son poids est réparti sur une plus grande surface, lui permettant de marcher sans s’enfoncer. C’est exactement le principe qu’appliquent les plaques de répartition des charges à une échelle industrielle.

La capacité d’une plaque à répartir efficacement les charges dépend de plusieurs facteurs :

- Sa rigidité

- Son épaisseur

- Le matériau utilisé

- La nature du sol ou de la surface support

- La distribution et l’intensité des forces appliquées

Ces éléments interagissent de manière complexe, nécessitant souvent des calculs avancés pour déterminer la solution optimale. C’est pourquoi le choix d’une plaque de répartition adaptée est crucial pour garantir la stabilité et la sécurité d’une structure ou d’un équipement.

Types de plaques de répartition et leurs applications

Le marché offre une variété de plaques de répartition, chacune conçue pour répondre à des besoins spécifiques. Votre choix dépendra de l’application visée, des charges à supporter et de l’environnement dans lequel la plaque sera utilisée. Examinons les types les plus courants et leurs caractéristiques distinctives.

Plaques en acier galvanisé pour sols industriels

Les plaques en acier galvanisé sont largement utilisées dans les environnements industriels en raison de leur robustesse et de leur résistance à la corrosion. Elles sont particulièrement efficaces pour répartir des charges lourdes sur des sols en béton ou en asphalte. Leur surface antidérapante les rend idéales pour les zones de circulation intense.

Ces plaques peuvent supporter des charges allant jusqu’à plusieurs tonnes par mètre carré, ce qui les rend adaptées aux entrepôts, aux usines et aux quais de chargement. Leur durabilité en fait un investissement à long terme, malgré un coût initial plus élevé que d’autres options.

Plaques composites pour structures légères

Les plaques composites, généralement fabriquées à partir de fibres de verre ou de carbone imprégnées de résine, offrent un excellent rapport résistance/poids. Elles sont particulièrement appréciées dans les secteurs où la légèreté est cruciale, comme l’aéronautique ou la construction navale.

Ces plaques présentent plusieurs avantages :

- Résistance élevée à la fatigue

- Excellente résistance à la corrosion

- Facilité de manipulation et d’installation

- Possibilité de conception sur mesure

Leur utilisation s’étend également aux passerelles temporaires, aux plateformes offshore et aux structures modulaires où la réduction du poids global est essentielle.

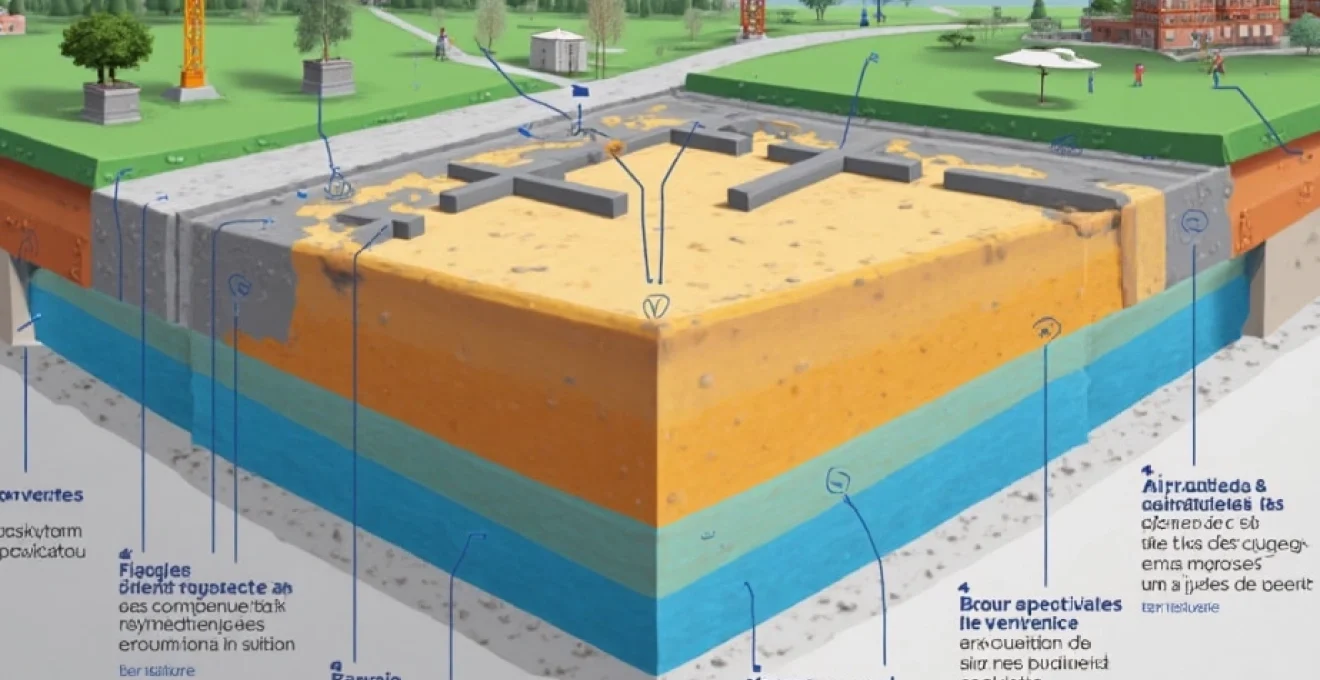

Plaques en béton préfabriqué pour fondations

Dans le domaine de la construction, les plaques en béton préfabriqué jouent un rôle crucial dans la répartition des charges des fondations. Ces éléments massifs sont conçus pour distribuer le poids d’un bâtiment sur une large surface, réduisant ainsi la pression exercée sur le sol.

L’utilisation de plaques en béton préfabriqué présente plusieurs avantages :

- Rapidité d’installation

- Contrôle qualité en usine

- Réduction des travaux de terrassement

- Adaptabilité à différents types de sols

Ces plaques sont particulièrement utiles dans les régions où le sol est instable ou présente une faible capacité portante. Elles permettent de construire des structures stables sans recourir à des fondations profondes coûteuses.

Plaques polymères pour isolation thermique

Les plaques polymères, souvent en polystyrène extrudé ou en polyuréthane, jouent un double rôle de répartition des charges et d’isolation thermique. Elles sont fréquemment utilisées dans la construction de bâtiments à haute efficacité énergétique.

Ces plaques offrent plusieurs avantages :

- Excellente isolation thermique

- Légèreté facilitant la manipulation

- Résistance à l’humidité

- Durabilité à long terme

Leur capacité à répartir les charges, bien que moindre que celle des plaques en acier ou en béton, est suffisante pour de nombreuses applications résidentielles et commerciales légères. Elles sont particulièrement appréciées dans les systèmes de planchers chauffants et les toitures-terrasses.

Calcul et dimensionnement des plaques de répartition

Le dimensionnement correct d’une plaque de répartition est essentiel pour garantir son efficacité et la sécurité de la structure qu’elle supporte. Ce processus implique une analyse approfondie des charges appliquées, des propriétés des matériaux et des conditions environnementales. Les ingénieurs disposent aujourd’hui d’outils sophistiqués pour effectuer ces calculs avec précision.

Méthode des éléments finis pour l’analyse des contraintes

La méthode des éléments finis (MEF) est devenue incontournable dans l’analyse des contraintes des plaques de répartition. Cette approche numérique permet de simuler le comportement de la plaque sous différentes conditions de charge, en la divisant en un grand nombre d’éléments discrets.

L’utilisation de la MEF offre plusieurs avantages :

- Analyse précise des distributions de contraintes

- Simulation de comportements non linéaires

- Optimisation de la géométrie de la plaque

- Prédiction des modes de défaillance potentiels

Grâce à cette méthode, les ingénieurs peuvent concevoir des plaques de répartition plus efficaces et plus légères, tout en maintenant un niveau de sécurité élevé.

Facteurs de sécurité selon l’eurocode 3

L’Eurocode 3, norme européenne pour la conception des structures en acier, fournit des directives essentielles pour le dimensionnement des plaques de répartition métalliques. Cette norme prescrit des facteurs de sécurité spécifiques qui doivent être appliqués lors des calculs de résistance.

Les principaux facteurs de sécurité à considérer incluent :

- γM0 : facteur partiel pour la résistance des sections transversales

- γM1 : facteur partiel pour la résistance des éléments à l’instabilité

- γM2 : facteur partiel pour la résistance à la rupture des sections en traction

L’application correcte de ces facteurs de sécurité est cruciale pour garantir que la plaque de répartition conservera son intégrité structurelle même dans des conditions de charge extrêmes ou imprévues.

Logiciels spécialisés : ROBOT structural analysis

ROBOT Structural Analysis, développé par Autodesk, est l’un des logiciels les plus utilisés pour le dimensionnement des structures, y compris les plaques de répartition. Ce puissant outil combine la modélisation 3D, l’analyse par éléments finis et la vérification selon les normes en vigueur.

Les avantages de l’utilisation de ROBOT incluent :

- Intégration fluide avec les logiciels de CAO

- Bibliothèque étendue de matériaux et de sections

- Analyses dynamiques et non linéaires avancées

- Génération automatique de rapports détaillés

Grâce à ces fonctionnalités, les ingénieurs peuvent optimiser rapidement la conception des plaques de répartition, en tenant compte de multiples scénarios de charge et en respectant les exigences réglementaires.

Alternatives modernes aux plaques de répartition classiques

Bien que les plaques de répartition traditionnelles restent largement utilisées, l’industrie de la construction a vu émerger des alternatives innovantes qui remettent en question leur suprématie dans certaines applications. Ces nouvelles solutions visent à offrir une meilleure performance, une installation plus rapide ou des avantages environnementaux.

Systèmes de pieux vissés technopieux

Les pieux vissés Technopieux représentent une alternative intéressante aux plaques de répartition pour les fondations légères. Ces pieux en acier galvanisé sont vissés dans le sol, offrant une capacité portante élevée tout en minimisant les perturbations du terrain.

Avantages des pieux vissés :

- Installation rapide et propre

- Adaptabilité à divers types de sols

- Possibilité de construire immédiatement après l’installation

- Réduction significative des travaux de terrassement

Cette technologie est particulièrement appréciée pour les constructions légères, les terrasses surélevées et les structures temporaires où la rapidité d’exécution est primordiale.

Dalles flottantes en béton fibré ultra-performant (BFUP)

Les dalles flottantes en BFUP constituent une alternative moderne aux plaques de répartition traditionnelles pour les applications industrielles et commerciales. Le BFUP est un matériau composite à base de ciment offrant des performances mécaniques exceptionnelles.

Caractéristiques clés des dalles en BFUP :

- Résistance à la compression extrêmement élevée (jusqu’à 200 MPa)

- Excellente durabilité et résistance à l’abrasion

- Possibilité de réaliser des dalles très minces (50-75 mm)

- Réduction significative du poids par rapport au béton conventionnel

Ces dalles flottantes peuvent être préfabriquées ou coulées sur place, offrant une flexibilité accrue dans la conception et l’installation. Elles sont particulièrement adaptées aux environnements agressifs ou soumis à des charges dynamiques importantes.

Géogrilles tridimensionnelles tensar

Les géogrilles tridimensionnelles Tensar représentent une approche novatrice de la répartition des charges, particulièrement efficace pour les sols meubles ou instables. Ces structures en polymère créent un composite sol-grille qui améliore significativement la capacité portante du terrain.

Avantages des géogrilles Tensar :

- Réduction de l’épaisseur des couches de fondation

- Amélioration de la durabilité des chaussées

- Diminution des tassements différentiels

- Installation rapide et économique

Cette technologie trouve des applications dans la construction routière, les plateformes industrielles et les remblais sur sols compressibles, offrant une alternative performante aux méthodes traditionnelles de stabilisation des sols.

Réglementation et normes relatives aux plaques de répartition

La conception et l’utilisation des plaques de répartition sont encadrées par un ensemble de réglementations et de normes visant à garantir la sécurité et la performance des structures. Ces directives varient selon les pays et les domaines d’application, mais certains principes fondamentaux sont universellement reconnus.

En Europe, l’Eurocode 3 (EN 1993) constitue la référence principale pour le dimensionnement des structures en acier, y compris les plaques de répartition métalliques. Cette norme définit les méthodes de calcul, les facteurs de sécurité et les exigences de performance pour divers types de charges et de conditions environnementales.

Aux États-Unis, l’American Institute of Steel Construction (AISC) fournit des directives similaires à travers son Steel Construction Manual . Ces normes sont régulièrement mises à jour pour intégrer les avancées technologiques et les retours d’expérience du terrain.

Pour les applications spécifiques, d’autres normes peuvent s’appliquer :

- EN 1090 pour l’exécution des structures en acier et en aluminium

- ISO 9001 pour les systèmes de gestion de la qualité dans la fabrication

- ASTM A36 pour les spécifications des aciers de construction

Il est essentiel pour les professionn

els pour la construction, les ingénieurs et les gestionnaires de projets de se tenir informés des dernières réglementations applicables à leur domaine. Le non-respect de ces normes peut entraîner des conséquences graves, allant de la non-conformité réglementaire à des risques pour la sécurité publique.

Impacts environnementaux et durabilité des solutions de répartition

Dans un contexte de prise de conscience écologique croissante, l’impact environnemental des solutions de répartition des charges ne peut plus être ignoré. Les professionnels du secteur doivent désormais concilier performance technique et durabilité environnementale.

L’analyse du cycle de vie (ACV) est devenue un outil incontournable pour évaluer l’empreinte écologique des différentes options de répartition des charges. Cette approche prend en compte l’ensemble des impacts, de l’extraction des matières premières à la fin de vie du produit, en passant par sa fabrication, son transport et son utilisation.

Voici quelques considérations environnementales clés pour les solutions de répartition :

- Utilisation de matériaux recyclés ou recyclables

- Réduction de la consommation d’énergie lors de la fabrication

- Optimisation du transport pour réduire les émissions de CO2

- Durabilité et résistance pour minimiser les remplacements

- Facilité de démontage et de recyclage en fin de vie

Les plaques de répartition en matériaux composites, par exemple, offrent souvent un meilleur bilan environnemental que leurs homologues en acier, grâce à leur légèreté qui réduit les coûts de transport et facilite l’installation. Cependant, leur recyclage peut s’avérer plus complexe.

Les systèmes de pieux vissés, quant à eux, présentent l’avantage d’être réutilisables et de minimiser les perturbations du sol, ce qui les rend particulièrement intéressants d’un point de vue écologique pour les structures temporaires ou modulaires.

L’innovation joue un rôle crucial dans le développement de solutions de répartition plus durables. Des recherches sont en cours pour développer des matériaux biosourcés capables de répondre aux exigences techniques tout en réduisant l’impact environnemental. Par exemple, des plaques de répartition à base de fibres naturelles comme le lin ou le chanvre commencent à faire leur apparition sur le marché.

La durabilité des solutions de répartition ne se limite pas à leur impact environnemental direct. Elle englobe également leur capacité à contribuer à l’efficacité énergétique des bâtiments et des infrastructures. Les plaques de répartition isolantes, par exemple, jouent un rôle important dans la réduction des ponts thermiques et donc dans l’amélioration de la performance énergétique globale des constructions.

En fin de compte, le choix d’une solution de répartition des charges durable nécessite une approche holistique, prenant en compte non seulement les performances techniques et économiques, mais aussi les impacts environnementaux à long terme. Les professionnels du secteur doivent rester à l’affût des dernières innovations et être prêts à adopter des solutions plus écologiques, même si cela implique parfois de repenser les pratiques établies.

La question de la durabilité des solutions de répartition des charges s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’avenir de la construction et de l’ingénierie. Comment pouvons-nous concevoir des structures qui non seulement résistent à l’épreuve du temps, mais contribuent également positivement à notre environnement ? C’est un défi que l’industrie doit relever collectivement, en favorisant l’innovation, la collaboration et une vision à long terme du développement durable.